L'énumération des cinq comptoirs de l'Inde sonne comme une comptine, Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor. La plongée dans les archives permet de comprendre la cœxistence sur ce territoire de deux systèmes postaux.

Lors du recensement de juillet 1941, les Etablissements français dans l'Inde comptent 285.000 habitants, comparés aux 319 millions de l'Inde britannique ; les superficies respectives sont de 500 km2 et 4.095.833 km2. Le chef-lieu des EFI, Pondichéry, rassemble 204.653 habitants dont 53.101 dans la ville même. Son territoire de 291 km2 est réparti entre 8 communes.

Les cinq comptoirs, Pondichéry, Karikal, Yanaon, Mahé et Chandernagor sont accrochés à « l'immense Empire voisin », expression qui apparaît dans les correspondances des gouverneurs français successifs, peut-être pour tenter de faire comprendre aux autorités de tutelle l'écrasante dépendance à l'égard de la puissance anglo-indienne.

C'est après Waterloo, en 1817, que la France a récupéré ces vestiges de l'Inde française de Dupleix. Pendant 25 ans d'occupation anglaise, les fortifications avaient été rasées et les bâtiments publics laissés à l'abandon.

Avant la restitution, les Anglais ont détruit les archives afin d'empêcher les Français de faire valoir leurs droits territoriaux. La France reçoit des parcelles décousues, enclavées « un puzzle » ou encore « un jeu de dames dont les cases blanches représenteraient les districts anglais et les cases noires les districts français » 1.

La ceinture douanière britannique enserre les comptoirs et prévient tout redressement de leur puissance. Les communications postales sont assurées dans la colonie française par deux services bien distincts connus sous le nom de « poste française rattachée au service des contributions et de « poste anglaise ».

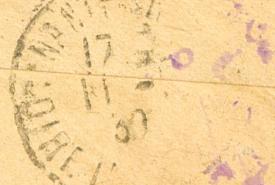

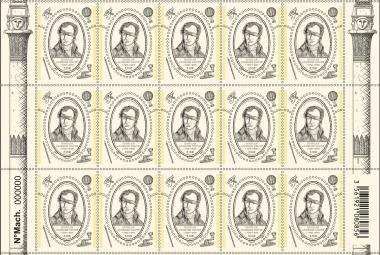

Un service postal, au sens moderne du terme, s'est mis en place, simultanément en 1854 dans l’Inde anglaise et les EFI ; ces derniers ont utilisé des timbres des colonies générales à partir de 1860 puis leurs propres vignettes, libellées en francs, à compter de 1892. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les bureaux français sont réduits à un par établissement principal, au chef-lieu de chacune des dépendances, soit cinq en tout (1 à Pondichéry, 1 à Karikal, 1 à Chandernagor, 1 à Mahé, 1 à Yanaon). Les bureaux postaux anglo-indiens fonctionnant en territoire français sont, en 1941, au nombre de 9 pour Pondichéry et ses environs, 9 pour Karikal, 5 pour Chandernagor, 1 pour Mahé et 1 pour Yanaon, soit 25 au total.

Un accord dont l’origine semble remonter à 1817

A plusieurs reprises, l'administration française cherche à reconstituer la genèse de cette situation. Le 27 avril 1903, le chef du service des contributions dans les EFI, L. Hecquet, porte à la connaissance du gouverneur que « les recherches effectuées dans les archives du Domaine, en ce qui a trait au service de la poste anglaise, ont été infructueuses. (...) Au cas où les recherches qui se font au bureau des archives ne produiraient pas un résultat satisfaisant, il conviendrait d’en faire effectuer à la bibliothèque publique. (...) L’importance relativement peu considérable de nos établissements enclavés dans le territoire anglais semble avoir motivé l’accord intervenu entre les deux gouvernements ». Il rappelle toutefois que l’exposé de la situation de la Colonie pour 1898, à l’article « Postes »,

signale qu'une tentative a été faite en 1859 de créer par arrêté du 26 novembre un service de poste rurale destiné au transport des lettres et paquets échangés entre la ville de Pondichéry et ses districts. Ce service a été supprimé par arrêté du 6 octobre 1861 pour des raisons expliquées par l'un des considérants : « Attendu que l’institution de la poste rurale, créée par arrêté du 26 novembre 1859, n’a pas répondu aux espérances qu’elle avait fait naître, lors de sa création, et que l’expérience de deux années prouve surabondamment que ce service ne parviendra jamais et à beaucoup près à couvrir les dépenses qu’il occasionne au Trésor ».

Le chef du service des contributions considère que ce qui était dit des relations de Pondichéry avec les communes rurales est aussi vrai si l'on envisage les relations des comptoirs entre eux.

Il n'est pas trouvé trace d'un arrangement formel entre les deux gouvernements ; dans le doute il suppose que la situation résulte d'un « accord dont l’origine semble remonter à la reprise de la possession par la France du territoire de nos Etablissements », en 1817.

Le service de la poste anglaise est confié dans les EFI à des agents de l’administration britannique. L’accord tacite assure aux EFI :

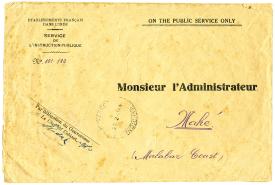

- 1° la franchise de la correspondance officielle ;

- 2° l’expédition et la réception de toutes les communications postales aux conditions du tarif anglo-indien ;

- 3° l’établissement de bureaux de poste au chef-lieu et dans les établissements secondaires en nombre suffisant pour pourvoir aux besoins des localités.

Il en résulte que la communication entre les cinq établissements de l’Inde ne s’opère que par son intermédiaire. Affectée au début au service exclusif de l’intérieur de l’Inde anglaise, la poste anglaise, à partir de la mise en vigueur de la convention de l’Union postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878, a étendu le cercle de ses opérations à tous les pays d’Europe et de l’UPU.

Un service spécial, organisé sur les mêmes bases que sur le territoire anglais, assure l’échange des colis postaux et des mandats poste entre les diverses localités de l’Inde : les conditions d’expédition, de transport et de réception sont les mêmes que sur le territoire anglais. Il n'y a pas de ligne télégraphique française, même à l'intérieur de nos établissements, et depuis 1857, tous les bureaux télégraphiques dans les EFI sont anglais.

Les bureaux ne peuvent fonctionner qu’avec le concours de la poste anglaise

Le 25 janvier 1911, le ministre des Colonies prie le gouverneur des EFI de lui fournir d’urgence des renseignements en réponse à une demande d’informations du ministre des Affaires étrangères, Stephen Pichon, « sur le régime postal auquel sont soumis nos différents territoires de l’Inde ». Il désirerait notamment savoir dans quelles conditions se font les échanges postaux avec l’administration postale anglo-indienne « et s’il est exact que l’affranchissement des lettres se fasse obligatoirement sur les territoires pour toutes les lettres destinées à circuler dans l’emprise hindoue par des timbres indiens ».

- Le 1er mars 1911, le chef du service des contributions dans les EFI, H. Théron, précise au gouverneur que « les bureaux de la poste française dans l’Inde ne sont pas organisés comme dans les autres colonies et ne peuvent pas être considérés comme étant de plein exercice, bien que le service soit régi par des lois et règlements métropolitains. Ces bureaux ne peuvent fonctionner qu’avec le concours de la poste anglaise ». Etablis à Pondichéry et dans chacune des villes de Karikal, de Chandernagor, de Mahé et de Yanaon ils font les échanges des dépêches closes ordinaires et recommandées avec la Métropole et les pays d’outre-mer :

- 1° une fois par mois par le paquebot poste français ;

- 2° toutes les semaines par la voie anglaise de Bombay et Brindisi.

Il rappelle que, concurremment avec le bureau de poste français, il existe au chef-lieu de chacun de nos établissements et dans les communes rurales des bureaux de la poste anglaise qui assurent le service des correspondances avec l’étranger et avec les localités de l’Inde anglaise. « Il n’existe point dans la colonie de service postal intérieur français ; les receveurs de la poste française remettent directement au public les correspondances destinées au chef-lieu de la dépendance, mais c’est la poste anglaise qui se charge de distribuer les plis postaux aux destinataires des communes rurales car le service y est assuré par les bureaux anglais exclusivement ».

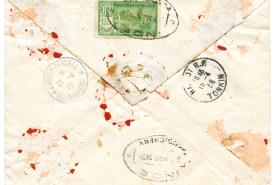

En ce qui concerne les correspondances des cinq bureaux de poste français entre eux, elles sont mises dans des sacs spéciaux, des dépêches closes qui sont expédiées de bureau à bureau par l’intermédiaire de la poste anglaise. L’affranchissement de ces correspondances s’opère au moyen de l’application de timbres-poste français. Toutes les autres correspondances émanant des EFI à destination des pays anglais de l’Inde sont affranchies avec des timbres-poste anglais, remises à la poste anglaise, puis expédiées et distribuées aux destinataires exclusivement par les bureaux de poste anglais. Il en est de même des correspondances remises à découvert aux offices anglais à destination des bureaux de poste anglais établis sur le territoire de chacune de nos possessions.

La poste anglaise assure même, le plus souvent, le service de l’un à l’autre de nos chefs-lieux d’établissement où il y a une poste française. Cela tient à ce que le tarif d’affranchissement anglais est de 6 caches (5 cents) dans toute l’Inde, tandis que le tarif français est de 10 centimes ; « le public, qui a le choix, adopte la voie la plus économique ». Le 23 avril 1913, en réponse au commissaire général de l'exposition philatélique internationale de Paris, il est précisé que le service des postes des établissements français dans l'Inde est régi par les mêmes règlements que ceux de la Métropole ; « mais en raison du morcellement de nos territoires, petites parcelles noyées dans l’immense empire anglo-indien, il n'existe qu'un bureau de poste française au Chef-lieu de chaque établissement ».

Ces bureaux reçoivent des correspondances, des chargements ou des colis postaux de provenance ou à destination de la France, des Colonies françaises et de l'étranger ; ils échangent également des sacs de dépêches entre eux.

« Mais le service postal de l’Inde est assuré par la poste anglaise qui a des bureaux dans nos possessions rurales comme aux Chefs-lieux. La poste française, réduite à ces proportions, a une très faible importance et ne forme pas un service autonome elle est incorporée dans le service des Contributions. Il n'existe pas de bureau de poste en tant qu'immeuble séparé présentant un intérêt quelconque : le service de la poste est installé dans une pièce des immeubles affectés au service des contributions. Les facteurs, très peu nombreux, n’ont pas d’uniforme ».

En 1940, les cinq bureaux de poste français emploient 19 agents :

- Pondichéry, un receveur des postes, trois commis des postes, quatre facteurs, un concierge et un homme de peine ;

- Karikal : deux commis des postes dont l'un assure les fonctions de receveur et un planton facteur auxiliaire ;

- Chandernagor, un délégué du chef du service des contributions qui assure les fonctions de receveur, un commis auxiliaire et un facteur ;

- Mahé, deux commis des postes dont l'un assure les fonctions de receveur ;

- Yanaon, un préposé du Trésor qui assure les fonctions de receveur.

Un stock d'affranchissement pour plus d'un siècle

Les tarifs postaux des EFI prennent en compte ceux de la poste anglo-indienne. Mais la roupie qui a cours dans les EFI se divise en 8 fanons et 192 caches, tandis que la roupie de l’Inde britannique se divise en 16 annas et 192 pies.

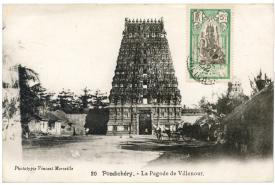

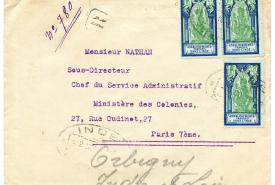

A partir de 1914, les EFI sont dotés de timbres à image représentant le dieu Brahma et la Pagode de Villenour, temple de Shiva situé sur l'une des communes constituant la colonie de Pondichéry. Ces deux types sont en usage jusqu'aux années 1940. Les faciales sont exprimées en francs et en centimes.

Puis une dépêche ministérielle du 3 juillet 1922 établit les équivalents des taxes postales et pour colis postaux. L'arrêté du 13 octobre 1923 porte qu'à compter de sa promulgation (il est publié au journal officiel de la colonie le 20 octobre suivant) « les timbres-poste et autres formules d'affranchissement marqués exclusivement en monnaie locale seront débités dans les bureaux de la poste française ».

Les nouvelles vignettes sont surchargées sur les anciennes valeurs en francs et centimes, par l'atelier des PTT à Paris, en roupies, fanons et caches. A compter du jour de la mise en vente de ces nouvelles vignettes, les bureaux de poste des EFI cessent la vente des anciens timbres marqués en francs et centimes. Ceux-ci sont toutefois admis jusqu'au 31 décembre 1923 ; « Passé cette date, ils seront considérés comme sans valeur au point de vue de l'affranchissement ». L'arrêté précise que « Comme toutes les valeurs exprimées en monnaie locale, les nouvelles figurines subiront l'influence du change à chaque variation du taux de la roupie ».

Les deux types en usage sont conservés pour l'émission en 1929 de la première série de vignettes des EFI imprimée avec des faciales en roupies, fanons et caches. Le volume d'activité de la poste française est limité aux opérations qui présentent pour les utilisateurs un avantage sur la poste anglaise.

Depuis la loi du 6 mars 1906, il est de règle d’aligner les taxes postales applicables outre-mer sur les tarifs métropolitains, s’agissant en particulier du tarif franco-colonial et intercolonial. Il est donc préférable pour les expéditeurs vers la Métropole ou son empire colonial, de passer par la poste française. Il en va ainsi pour les envois de valeurs à recouvrer ou en valeurs déclarées en francs ; par exemple, en 1927, les EFI reçoivent 22.317 et expédient 17.201 objets recommandés et contre remboursement.

Le service des articles d'argent, c’est-à-dire l’émission des mandats poste à destination de la France et des colonies françaises, exprimé en francs, est assuré par la Trésorerie des Etablissements français dans l’Inde. Les courriers administratifs jouissent de la franchise. Selon les comparatifs tarifaires, certaines opérations peuvent être plus avantageuses via la poste française. Par exemple, en 1927, les services métropolitains s'interrogent sur le volume d'envoi des marchandises sous forme de paquets lettres par un même expéditeur pour le même destinataire.

Le gouverneur des EFI répond que « Le recours à ce mode d'envoi a été sans doute envisagé dans le but d'apporter au public une économie de tarif sur le transport, de préférence aux colis postaux, et aussi pour qu'il ne subisse pas de retard dans la transmission. Le relèvement des taxes postales du régime franco-colonial préconisé par l’Administration métropolitaine des postes ne saurait présenter que des inconvénients fâcheux, car la population de la Colonie de l'Inde, qui s’élève à 273.000 et qui est enclavée dans le vaste empire britannique, gagnerait à user du régime étranger par l'intermédiaire de la poste anglaise installée dans chacun de nos établissements, et elle n'y manquerait pas.

Déjà le relèvement des taxes survenu en 1926 a fait fléchir dans une forte proportion les opérations postales de la Colonie. Si encore un nouveau relèvement venait à être fait, le revenu des tarifs postaux diminuerait et cette situation causerait une perte très sérieuse au Trésor ».

Les bureaux français sont aussi ouverts aux relations intérieures et internationales ; les seules auxquelles ils ne participent pas sont celles avec l'Inde anglaise. L'activité réduite de la poste française engendre une consommation limitée de timbres-poste et l'accumulation à la trésorerie de réserves sans proportion avec les besoins. Ainsi, en 1940, le gouverneur des EFI indique que le stock de timbres, des surchargés de 1923 et des définitifs de 1929, « dépassant en valeur trois millions de roupies est pratiquement inépuisable » ; il représente l'affranchissement pour plus d'un siècle en période normale.

François Chauvin