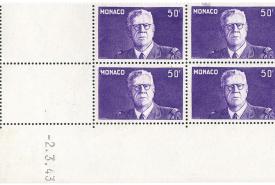

A partir de 1942, l’Atelier est dépendant des structures de contingentement mises en place par Vichy : comités d'organisation, répartiteurs, monnaie et chèques matières. L'inspection générale des PTT s'inquiète des conséquences de la baisse de qualité du papier ou de l’usage de succédanés, et constate le recul de la taille-douce au profit de la typographie.

Le 29 janvier 1943, le chef de l'inspection générale des PTT (IGPTT) transmet au secrétaire d’Etat à la Production industrielle et aux Communications un rapport consacré aux difficultés éprouvées par l'imprimerie des timbres-poste pour s'approvisionner en matières diverses. Il rappelle que l’Atelier utilise plus de 210 variétés d'encres ou vernis et plus de 300 articles différents.

Certaines matières premières ont déjà dû être remplacées par des produits de qualité inférieure, mais l’Atelier bénéficie encore, pour beaucoup de produits, d'assez importantes réserves ; cependant « Ces réserves s'épuisent ou s'épuiseront bientôt et certaines productions, notamment la taille-douce, ne peuvent plus être continuées dans la proportion où elles entraient pour la production des Ateliers ».

Le rapport se concentre sur les fournitures principales, encres, vernis, papiers, métaux, textiles, etc. « Nous ne disons rien des savons, acides divers, alcool à brûler, alun de potasse, amidon, benzine, cire d'abeille, carbonate de potasse, cyanure de potassium, colles diverses, oxyde de zinc, plombagine, huiles de graissage, potasse, résine, talc, ficelles, etc., qui sont employés, ou bien en très petites quantités, ou bien comme produits d'intérêt secondaire. Leur raréfaction peut cependant gêner considérablement les fabrications ».

Les encres de remplacement risquent de créer des variétés de nuances

Avant la guerre, la consommation annuelle des encres était évaluée à 17.000 kg et celle des huiles et vernis à 800 kg. Elle a déjà baissé en 1941 à 12.000 et à 600 kg. L’IGPTT estime que : « elle sera encore fort diminuée en 1943 puisque les fabrications pour les Colonies sont arrêtées ». En serrant au maximum les données de la fabrication, on devrait compter durant l'exercice 1943 sur 10.000 kg pour les encres 500 kg pour les huiles et vernis. Les stocks existant en magasin au 1er janvier 1943 sont de l'ordre de :

- 6.500 kg pour les encres typographiques ;

- 8.000 kg pour les encres de taille-douce ;

- 500 kg pour les huiles ;

- 300 kg pour les vernis.

Ces montants sont loin « d’être négligeables mais ils ne sont évidemment pas répartis proportionnellement sur les nombreuses variétés et il faut d'ores et déjà se préoccuper de les renouveler pour assurer, en 1944, la continuité des fabrications ». D’autant que les encres de taille-douce ne sont pas interchangeables avec les encres de typographie.

Les stocks d'encres de taille-douce sont importants et même surabondants si cette fabrication se ralentit. Elles peuvent avoir besoin d'être rebroyées, mais se conservent bien. Les fournisseurs habituels sont Lorilleux et surtout Lefranc. Mais leur approvisionnement dépend des attributions de matières par les structures de contingentement mises en place par l’Etat français.

Les encres sont à base d'huile de lin, à raison de la moitié de leur poids environ. Cela représenterait 5.000 kg d'huile de lin pour les 10.000 kg d'encre à consommer en 1943 ; « les encres à l'huile de lin se distribuent mieux sur les rouleaux, sèchent moins vite que les encres de remplacement, se conservent mieux en magasin et risquent moins, à l'emploi, de créer des variétés de nuances ». Lefranc fait connaître en novembre 1942 que le répartiteur compétent supprime toute attribution d'huile de lin aux fabricants d'encres d'imprimerie et qu'il est dans l'impossibilité de garantir la qualité si les PTT n'arrivent pas à lui en faire attribuer un contingent spécial.

Les PTT envisagent de réserver les encres à l'huile de lin aux seules valeurs fiduciaires, à l'exclusion des mandats et des timbres d'épargne. A la suite d’une intervention de la direction de la Poste, le comité d'organisation intéressé accorde « exceptionnellement » un contingent aux deux fournisseurs des PTT pour une année : « Le programme des besoins pour 1943, en corps gras industriels, comporte 5.000 kg d’huile de lin pour la fabrication des encres spéciales utilisées à l'Imprimerie des Timbres-Poste ». Compte tenu des stocks au 1er janvier 1943, correspondant aux besoins de l'année courante, la direction de la Poste espère que « les besoins en encres seront couverts en grande partie, jusqu'à fin 1944 ». Il faudrait sinon se contenter des encres de remplacement. Un essai d’encre de remplacement Lorilleux est fait en décembre 1942 pour le 1fr50 Pétain : « On ne peut pas dire que cet essai ait été défavorable bien qu'il faille se montrer très prudent en cette matière ».

Des "satins" pour la typographique, des "étoffes" pour la taille-douce

Parmi les diverses matières indispensables aux émissions de timbres, l’état des textiles est satisfaisant. L’Atelier consomme environ 100 mètres par an de "satins", indispensables pour la mise en train de l’impression typographique ; le stock de réserve est de 318 mètres, « situation excellente ».

Les "étoffes" servent à l'essuyage des rouleaux d'impression en taille-douce à chaque garnissage d'encre. Elles sont livrées en pièces de 100 mètres, pesant de 20 à 25 kg et peuvent servir 3 ou 4 fois. Jusqu'à 1942 elles étaient ensuite rebutées.

Les rebuts sont désormais affectés comme chiffons de machines. La consommation annuelle des étoffes qui s'élevait jusqu'à 400 pièces, est seulement de 150 pièces en 1942 du fait de tirages en taille-douce déjà réduits et, selon l’IGPTT, devrait diminuer encore en 1943. Le stock restant en magasin est de 252 pièces, « situation satisfaisante ». Les "chiffons" de gros essuyage se consommaient dans l’avant-guerre à raison de 150 kg par mois. Depuis 1942, pour diminuer la consommation, les chiffons sales vont au lavage (1.800 kg) et la quantité ainsi récupérée est importante. Le nettoyage des rouleaux d'imprimerie et des clichés s'effectuait, avant la guerre, avec un produit connu sous la dénomination d’"eau à laver", probablement importé d’Allemagne ; dès 1939, le benzol (1.000 litres par mois) lui est substitué, mais celui-ci présente le grave inconvénient d'être très inflammable. En 1942, l’Atelier expérimente des produits de remplacement. La gélatine et la glycérine utilisées pour la fabrication de la pâte à rouleaux sont devenues très rares. La quantité de pâte consommée annuellement par l’Atelier est de l'ordre de 1.500 kg ; en janvier 1942, le stock en magasin correspond à 6 mois environ. « La situation pourrait devenir très difficile surtout si les succédanés employés pour le nettoyage des rouleaux devaient en provoquer l'usure plus rapide ».

Ce sont aussi les bracelets en caoutchouc qui sont remplacés par des chutes d'étoffe, les sommiers en celluloïd par du bois… Les articles de composition, les articles d'outillage (les scies à métaux par exemple), les pièces détachées de petite mécanique sont d'un remplacement difficile ;

« Pour la visserie l’ordre a été donné de conserver les vieilles vis en vue de leur refiletage ».

« Pour le papier typographique, les prévisions pour 1944 sont assez angoissantes »

Avec les encres et vernis, les papiers fiduciaires constituent des fournitures essentielles. Leur consommation atteint, en 1942 :

- papier gommé pour tirages typographiques : 9.700.000 mètres ;

- papier gommé pour tirages en taille-douce : 1.573.000 mètres ;

- papier couché pour cartes postales : 657 tonnes.

Pour le papier typographique le stock existant en janvier 1943 s'élève à 2.200.000 mètres en magasin et 7.000.000 mètres pour lesquels des marchés sont en cours avec les papetiers Cluzel et Zuber. Les fabrications sont assurées à condition que ces fournisseurs effectuent régulièrement leurs livraisons. Mais l’IGPTT estime que « même si les fournitures de 1943 peuvent être assurées pour le papier typographique, les prévisions pour 1944 sont assez angoissantes ». S’agissant du papier gommé pour taille-douce, 1.262.000 mètres sont en réserve.

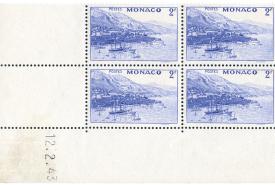

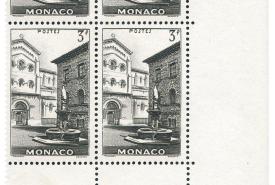

L’IGPTT considère que « les stocks existants en magasin doivent largement suffirent à la fabrication de 1943, si celle-ci est réduite aux seuls tirages à nombre limité ou tirages à surtaxe de bienfaisance. La qualité des papiers destinés à la taille-douce a déjà été diminuée, elle risque de l'être davantage encore. Pour le moment, l'impression y fournit encore des exemplaires assez vigoureux ».

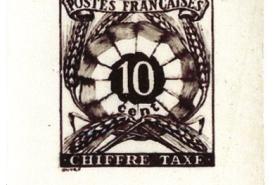

L’IGPTT note que « Les impressions en taille-douce ne sont admissibles en matière de timbres-poste que si elles sont parfaites et parfaitement contrastées. Pour réussir ces belles impressions, il faut graver ou reproduire des poinçons et des molettes sur les aciers spéciaux (…). Il faudrait imprimer toujours ces timbres sur papier pur chiffon en sélectionnant pour cette impression des encres et des huiles de haute qualité ». Enfin, l'impression en taille-douce consomme six fois plus d'encre que l'impression typographique (1 kg d'encre pour 8.000 timbres typographiques, contre 0 kg 750 pour 1.000 timbres en taille-douce). « Toutes ces raisons doivent faire considérer l'impression en taille-douce comme un luxe exceptionnel dans les circonstances actuelles - luxe à réserver aux impressions à tirage limité ou à surtaxe de bienfaisance. L'Atelier de fabrication des timbres-poste a déjà dû revenir à l'impression typographique pour les valeurs normales de 4 f et 4 fr50 et sera obligé probablement d'y venir aussi pour les autres valeurs (5, 10, 15 et 20 frs) ». Il relève que l'imprimerie, avec la monnaie-matière qui lui est accordée, est arrivée jusqu'à présent à se procurer l’acier ordinaire et la fonte qui lui sont nécessaires.

A partir de 1942, l’Atelier est dépendant des structures de contingentement mises en place par Vichy : comités d'organisation, répartiteurs, monnaie et chèques matières. L'inspection générale des PTT s'inquiète des conséquences de la baisse de qualité du papier ou de l’usage de succédanés, et constate le recul de la taille-douce au profit de la typographie.

« Par contre, la fabrication en taille-douce qui nécessite des aciers spéciaux [précédemment importé d’Angleterre] pour les poinçons et les molettes a été compromise car les essais effectués avec des aciers français n'ont pas été satisfaisants. Ceux-ci travaillent à la cémentation ou s'oxydent à la surface de façon à compromettre la qualité de l'impression d'une taille délicate ».

Les quantités d'aciers spéciaux absorbées par la taille-douce sont cependant minimes : environ 150 à 200 petites plaquettes par an et 30 à 50 molettes un peu plus volumineuses que les plaquettes. « S'il n’y avait pas d'autres raisons pour diminuer la production de la taille-douce (pénurie du papier de chiffons, économie à réaliser sur les encres, etc.) il semblerait invraisemblable que l'industrie française ne puisse pas arriver à affiner les très petites quantités d'acier nécessaires aux graveurs de taille-douce ».

S'agissant du gommage du papier, la pénurie de gomme arabique se pose avec acuité ; 70 tonnes sont nécessaires pour une année. Les PTT s'emploient à obtenir du répartiteur de débloquer des quantités de gomme aussi importantes que possible au profit de la fabrication des timbres-poste. En complément, une étude est entreprise en vue du remplacement de ce produit par de la dextrine, à base de fécule de pommes de terre.

L’IGPTT assure que soit un contingent suffisant est obtenu, « soit l'on accepte de remplacer un jour la gomme par la dextrine, malgré les aléas possibles qui pourraient résulter de ce remplacement ». Concernant les cartes postales, le stock de papier couché en magasin a tellement baissé que la fabrication a été ralentie en décembre 1942 et janvier 1943 en attendant les livraisons des marchés en cours « qui permettront d'ailleurs seulement d'atteindre le milieu de 1943.

Cependant, la demande de la carte postale augmente constamment, même dans les relations non interzones où la clientèle se rejette sur la carte postale à cause de la crise des enveloppes. La situation peut être très critique s'il y a des retards dans la livraison du papier ou dans la passation des nouveaux marchés ». En 1942, 244.000.000 cartes ont été imprimées.

Le stock de papier couché existant en magasin en janvier 1943 est constitué de 495.000 feuilles de 56 cartes représentant la réserve d’un mois seulement (27,7 millions de cartes). Les commandes en attente de livraison s’élèvent à 5.000 rames de 500 feuilles, soit 140 millions de cartes ; le total atteint tout juste 70 % de la production de 1942.

Ramener au petit format des figurines de grand format

En réponse à ces constatations, la direction de la Poste assure que « La question de l'approvisionnement en papiers pour timbres-poste et valeurs fiduciaires fait l'objet d'une attention soutenue de la part de l'Administration. L'année 1942 a été marquée par un ralentissement des fabrications dû : a) à la mise en route de la nouvelle réglementation portant création de chèques matières, b) aux essais effectués avec des qualités de papier différentes de celles habituellement utilisées, essais qui ont retardé d'autant la passation des marchés correspondants, c) à la distribution parcimonieuse et au placement difficile des chèques matières, d) aux aléas consécutifs au blocage de la gomme arabique employée pour le gommage des papiers fiduciaires ». Elle considère que ces difficultés risquent de s'aggraver au cours de l’année 1943 « si l'on s'en rapporte aux craintes exprimées récemment par le Répartiteur, Chef de la section du papier, quant aux possibilités d'attribution du "minimum vital" indispensable aux Administrations publiques ». Diverses économies sont mises en œuvre pour tirer tout le parti possible des papiers dont les PTT disposent.

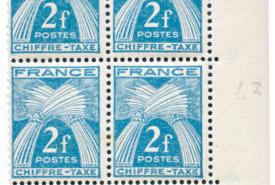

Il est décidé de ne retirer de la circulation que les timbres dont l'approvisionnement est en voie d'épuisement et des instructions sont données pour que les figurines restant en approvisionnement dans les bureaux de poste à la date du retrait soient dirigées sur les recettes principales en vue de leur écoulement. De plus, il est envisagé de ramener au petit format un certain nombre de figurines dont la fabrication était réalisée, jusque-là en grand format. Par ailleurs, la réduction des marges permet de diminuer la largeur des bobines de papier gommé pour timbres en taille-douce ; il en résulte une diminution de consommation de l'ordre de 5 à 8,5 %. Une réduction de format des mandats-poste est envisagée.

A l’Atelier, la récupération des picots de perforage est réalisée depuis 1942 : de très petites dimensions et gommés à près de 20% de leur poids, ils peuvent convenir à la fabrication de cartons. Un marché passé avec une entreprise d’Aubervilliers, a permis aux PTT de se procurer, à prix très réduit, 1 tonne de carton pour la livraison de 5.254 kg de picots. En janvier 1943, le nouveau stock de picots de l'Atelier s'élève à 2 tonnes environ. La direction de la Poste souligne qu’elle « ne peut supporter une réduction proportionnelle quelconque car ses fabrications en timbres-poste et valeurs fiduciaires seraient inférieures à la consommation ».

François Chauvin